Vi parlo di un album, anzi in particolare del brano d’apertura di un album che ha fatto la storia.

È “21st Century Schizoid Man” e iniziava con queste parole:

Cat’s foot iron claw

Neuro-surgeons scream for more

At paranoia’s poison door

Twenty first century schizoid man.

(Zampa di gatto, artiglio di ferro / Neurochirurghi ne reclamano ancora / Alla porta avvelenata della paranoia / Uomo schizoide del ventunesimo secolo)

Sembra una follia di pensieri sconnessi. Frasi brevi, immagini inquietanti. È il mondo che va a pezzi, le parole sono violente e aggressive, come l’uomo. L’uomo schizoide del Ventunesimo secolo.

Sono parole che vengono dal lontano 1969 eppure ci suonano così attuali. Sono i versi iniziali del brano con cui si apre un disco che ha fatto la storia: era il 10 ottobre 1969 quando uscì “In the Court of the Crimson King” il primo, storico, album dei King Crimson. Un album che ci riporta al passato, ma contemporaneamente ci proietta nel futuro che oggi è il nostro presente.

Una musica rivoluzionaria

Il brano di apertura del disco, “Twenty First Century Schizoid Man”, è introdotto da circa quaranta secondi di insoliti rumori. Poi arriva il pugno nello stomaco: l’attacco è violento, sconcertante. Uno degli attacchi più celebri che la storia del rock conosca. Ha la forza d’urto di un meteorite piovuto dal nulla. La musica segue a ruota i testi. Frasi brevi, una voce offuscata, immagini inquietanti.

Peter Sinfield, l’autore del testo, spiega che con il verso “Cat’s foot, iron claw” voleva descrivere il mondo che va a pezzi: le parole scelte sono violente e aggressive, come l’uomo. Un mondo distopico e anti-utopico, che guardava al futuro, in un luogo e in un tempo in cui i neurochirurghi urlano alle porte avvelenate della paranoia in cerca di altri folli esperimenti (“Neurosurgeons scream for more / At paranoia’s poison door”), ecco l’uomo schizoide del ventunesimo secolo.

Dopo circa un minuto e mezzo la pressione aumenta e il basso di Greg Lake diventa un cuore fuori giri. Nessuno aveva mai ascoltato niente del genere, nessuno si era azzardato a trattare il rock in questo modo: con suoni distorti, contorti, imbevuti di jazz e suggestioni classiche. Qualcosa di futuristico.

La musica dei King Crimson era rivoluzionaria anche nella sua struttura compositiva: era l’inizio del Progressive Rock. Rock, pop, hard, jazz, folk, sperimentazione, memorie sinfoniche, lirismo visionario, poesia surreale, convivono miracolosamente in un album universalmente considerato il più importante di tutto il genere.

I minuti passano e si arriva al secondo verso della canzone che recita così:

Blood rack barbed wire

Polititians’ funeral pyre

Innocents raped with napalm fire

Twenty first century schizoid man.

(Sangue, tortura, filo spinato / Pira funeraria di politici / Innocenti violentati dal fuoco del Napalm / Uomo schizoide del ventunesimo secolo)

Il fuoco del Napalm. Un riferimento facile e diretto alla Guerra di allora, il napalm è l’arma più famosa della guerra del Vietnam. Il brano profetizza un “rogo di politici” avvolti in una pira funeraria infuocata, visti come il sottoinsieme di esseri umani che più di tutti provoca disastri e brutalità. E Peter Sinfield, il paroliere dei King Crimson, poi lo giustificò: “era il risultato diretto della guerra in Vietnam… non puoi diventare un politico se non menti”

“The Court Of The Crimson King è un’osservazione sulla manipolazione. Nessuno dice mai la verità. Ci hanno mentito re, principi e papi che desideravano mantenere il proprio potere. I Poeti la vedono dal punto di vista machiavellico e hanno considerazione per i poveri e le vedove che sono quelli che alla fine soffrono. Così stanno le cose. Non senti mai buone notizie, solo cose che riguardano rapimenti e uccisioni. Alcune persone scrivono ciò che vedono”.

Peter Sinfield

È ironico come sembri una fantasia dei Crimson dopo un incubo di fine anni ’60, invece l’ironia finisce quando colleghiamo i punti tra il senso della canzone e la realtà di oggi: il ventunesimo secolo.

Un album riflette la condizione umana, l’eterna convivenza con la guerra, i vizi e le psicosi dell’intero genere umano. Uno scenario di immagini devastanti in un imprecisato Ventunesimo Secolo nel quale il tempo è imploso, la libertà svanita, le speranze impensabili.

Una canzone arrabbiata per alcuni dei più tristi aspetti del mondo.

“In the Court of the Crimson King” si configura come un manifesto culturale oltre che musicale del Progressive Rock, una visione post-apocalittico, dove ogni profezia sembra essersi compiuta e l’orrore della morte, è l’unica realtà, mentre alla corte del Re Cremisi (brano di chiusura del disco) tutto è finzione. L’uomo intravede la fine del millennio ed è solo, senza più ideali, davanti alle “porte velenose” della follia.

Un urlo che viene dal passato e abbraccia il futuro

Così recita la terza e ultima strofa del brano:

Death seed blind man’s greed

Poets’ starving children bleed

Nothing he’s got he really needs

Twenty first century schizoid man.

(Seme di morte, avidità dell’uomo cieco / Poeti affamati, bambini sanguinanti / Non ha nulla di cui abbia veramente bisogno / Uomo schizoide del ventunesimo secolo)

Così pessimista da profetizzare il futuro prendendoci in pieno. Ne scardina le certezze, ne tira fuori la paura e l’angoscia, che solo a pensarci viene l’istinto irrefrenabile di fare come l’uomo in copertina: urlare.

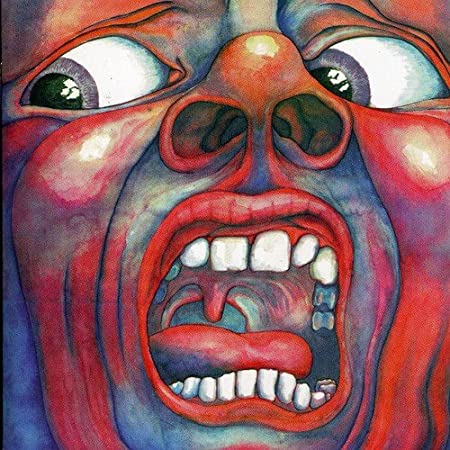

La copertina è una delle più grandi icone della storia del Rock: il viso color blu e cremisi di un nuovo deformato in un urlo che può essere di terrore, disperazione, dolore. Un urlo che viene dal passato e abbraccia il futuro.

Anche l’interpretazione vocale di Greg Lake incarna perfettamente l’urlo della copertina. La voce distorta e filtrata sembra quella diffusa da un megafono, come nelle manifestazioni di piazza, ma compressa e senza riverbero, dà la chiara impressione di trovarsi in uno spazio chiuso, claustrofobico.

L’uomo schizoide del XXI secolo

Il nostro, infatti, è un uomo schizoide, la sua “anomalia” ha origine in un disturbo della personalità che fa parte dei comportamenti strani o paranoici caratterizzati dall’isolamento. Il disturbo schizoide genera un desiderio di distacco dalle relazioni sociali e dalla vita emotiva. In greco “schizo” significa “scissione”: alla base c’è dunque una cesura, una ferita, la segreta consapevolezza del terrore alla quale si reagisce con il ritiro.

L’emozione di fondo dello schizoide è il terrore, la paura. Ecco che l’uomo schizoide raccontato dai King Crimson è una vittima della società del Ventunesimo secolo. Ed è continuamente sotto controllo.

Ogni strofa del testo evidenzia una dissociazione tra chi detiene il potere, chi controlla e opprime (Neuro-surgeons scream for more – Polititians’ funeral pyre – Death seed blind man’s greed) e chi subisce, impotente e alienato (paranoia’s poison door – Innocents raped with napalm fire – Poets’ starving children bleed) . Il verso finale arriva come monito, mette in guardia sul destino dell’umanità. A osservare l’uomo e questo scenario c’è una figura: un sovrano sovrannaturale. Già presente nel sottotitolo assegnato al disco “An Observation – un’osservazione – By King Crimson”: il Re Cremisi è l’osservatore privilegiato nella cui Corte si svolge la Grande Opera iniziata dai King Crimson.

È un’opera d’arte totale che ha la capacità di veicolare il proprio messaggio coinvolgendo tre tipi di linguaggi: la musica, la poesia e la pittura.

Il brano termina con il caos indistinto, ogni strumento viene lasciato libero di seguire un percorso non tracciabile che rende molto bene l’immagine di un mondo che sta per finire follemente fuori controllo.

In quel periodo sembrava fantascienza, ma quest’album ha guardato avanti. Anche troppo.

BIBLIOGRAFIA:

Andrea C. Soncini “King Crimson. Gli anni prog”, Giunti, 2018.

Alessandro Staiti “In the court of the Crimson King”, Arcana, 2016.

Donato Zoppo “King Crimson. Islands. Testi commentati”, Arcana, 2013.